« La confiance ne se proclame pas »

Les projets de lois que votre commission est amenée à étudier annoncent vouloir rétablir la confiance.

Pour ce faire, il faut des règles, du contrôle et des sanctions en cas de manquement, comme le prévoient déjà beaucoup de dispositions des présents projets de loi. Mais cela ne peut pas suffire.

En effet, la confiance ne se proclame pas : elle se gagne par réciprocité. L’instrument fondamental pour gagner la confiance, c’est la transparence, elle-même gage de confiance envers les citoyens.

Or cet instrument est quasiment absent du texte. Nous vous proposons donc de l’ajouter dans au moins 4 grands thèmes : la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP), la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP), les Collaborateurs parlementaires et l’Indemnité Représentative de Frais de Mandat (IRFM).

Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Transparence de la HATVP (droit d’accès aux documents)

La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) n’est pas elle-même transparente : contrairement aux autres autorités administratives indépendantes les citoyens ne peuvent pas lui demander communication de documents administratifs suivant le régime de la CADA. Il faut la rendre comptable comme n’importe quelle administration ou haute autorité. Les dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs combinées à celles des lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique sont déjà très respectueuses de la vie privée, il n’y a donc pas de risque de divulgation d’informations liées à la vie privée des élus.

Nous conseillons donc de supprimer l’exception à la transparence de la HATVP du premier alinéa de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration qui exclue du droit d’accès aux documents administratifs toutes les missions de la HATVP.

Sans risque de violation de la vie privée des élus, la suppression de ces dispositions permettrait à la HATVP de publier des informations sur la constellation d’institutions dont elle a la charge et notamment celles liées aux collectivités territoriales (syndicats mixtes, intercommunalités…), aux élus qui les composent, à leurs indemnisations… Aujourd’hui, il est très complexe de réaliser une cartographie exhaustive de toutes ces institutions locales alors que la HATVP dispose d’une grande masse d’informations. L’ouverture de ces informations permettrait donc une grande avancée pour l’information des citoyens.

Problèmes relatifs à la publicité des déclarations

Plusieurs problèmes nous semblent importants à prendre en considération dans les projets de lois :

- Les déclarations d’intérêts publiées par la HATVP doivent être retirées le jour de la perte de fonction ou de mandat : beaucoup de journalistes et de citoyens n’ayant pas sauvegardé ces déclarations sont frustrés de ne plus les retrouver. Pour limiter les risques en matière de conflit d’intérêts et de pantouflage qui restent susceptibles de s’exercer dans les mois et années qui font suite au mandat, il faut conserver les déclarations d’intérêts en ligne pour une durée d’au moins un an après la fin des responsabilités.

- Pour les déclarations de patrimoine de sortie de fonction : pour des raisons de logistique et de traitement (dépôt par les anciens ministres, interrogation de la DGFIP, puis traitement par la HATVP), elles ne sont publiables que pendant une durée totale de 15 jours. En plus d’étendre la durée de publication, il serait intéressant de prévoir que le contrôle sur l’enrichissement s’étende sur au moins l’année suivant la perte de fonction ou de mandat. En matière de lutte contre les conflits d’intérêts, les retours d’ascenseur une fois les fonctions perdues sont à limiter.

- Publicité des déclarations d’intérêts des membres de cabinets : les personnes qui composent les cabinets ministériels et conseillent les ministres présentent un risque important en matière de conflit d’intérêts et de pantouflage. La publicité de leurs déclarations permettrait au moins partiellement de les limiter. La question se pose aussi pour les déclarations d’intérêts pour les administrateurs parlementaires ou pour les membres des cabinets du Bureau et des présidents des commissions permanentes.

Déclarations de patrimoine : un système très lourd et criminalisant les citoyens

L’objectif de la déclaration de patrimoine est de prouver le non enrichissement des élus. La déclaration de patrimoine doit donc être précise et pour être suffisamment précise, elle doit contenir des éléments se rapportant à la vie privée des élus. Au vu du risque encouru en terme de vie privée, il est donc naturel qu’elle ne soit pas rendue publique.

La situation actuelle permet la consultation de cette déclaration par les citoyens, mais dans des conditions très strictes et avec l’interdiction de diffuser les informations consultées. Une meilleure solution consisterait à :

- supprimer l’accès en préfecture aux déclarations de patrimoine, et la remplacer par l’établissement par la HATVP d’un bilan d’enrichissement individuel rendu public une fois les contrôles effectués par la HATVP ;

- renforcer la qualité des informations liées à la déclaration d’intérêts pour que notamment les liens directs ou indirects des élus entrepreneurs soient rendus publics ;

- un mécanisme de protection des lanceurs d’alerte permettant à toute personne d’interroger la HATVP sur un point particulier en incluant une obligation de réponse pour la Haute Autorité.

Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques

Les scandales Bygmalion et Jeanne ont montré l’inefficacité de la CNCCFP qui s’épuise à contrôler toutes les petites dépenses tout en passant à coté de gros scandales.

La transparence est encore une fois un instrument fondamental pour traiter cette problématique :

- la publication à priori a un effet vertueux pour les déclarants ;

- elle permet de se concentrer sur les éléments qui posent problème en traitant les alertes citoyennes ;

- elle vise à rétablir la confiance en montrant la légitimité de l’immense majorité des dépenses.

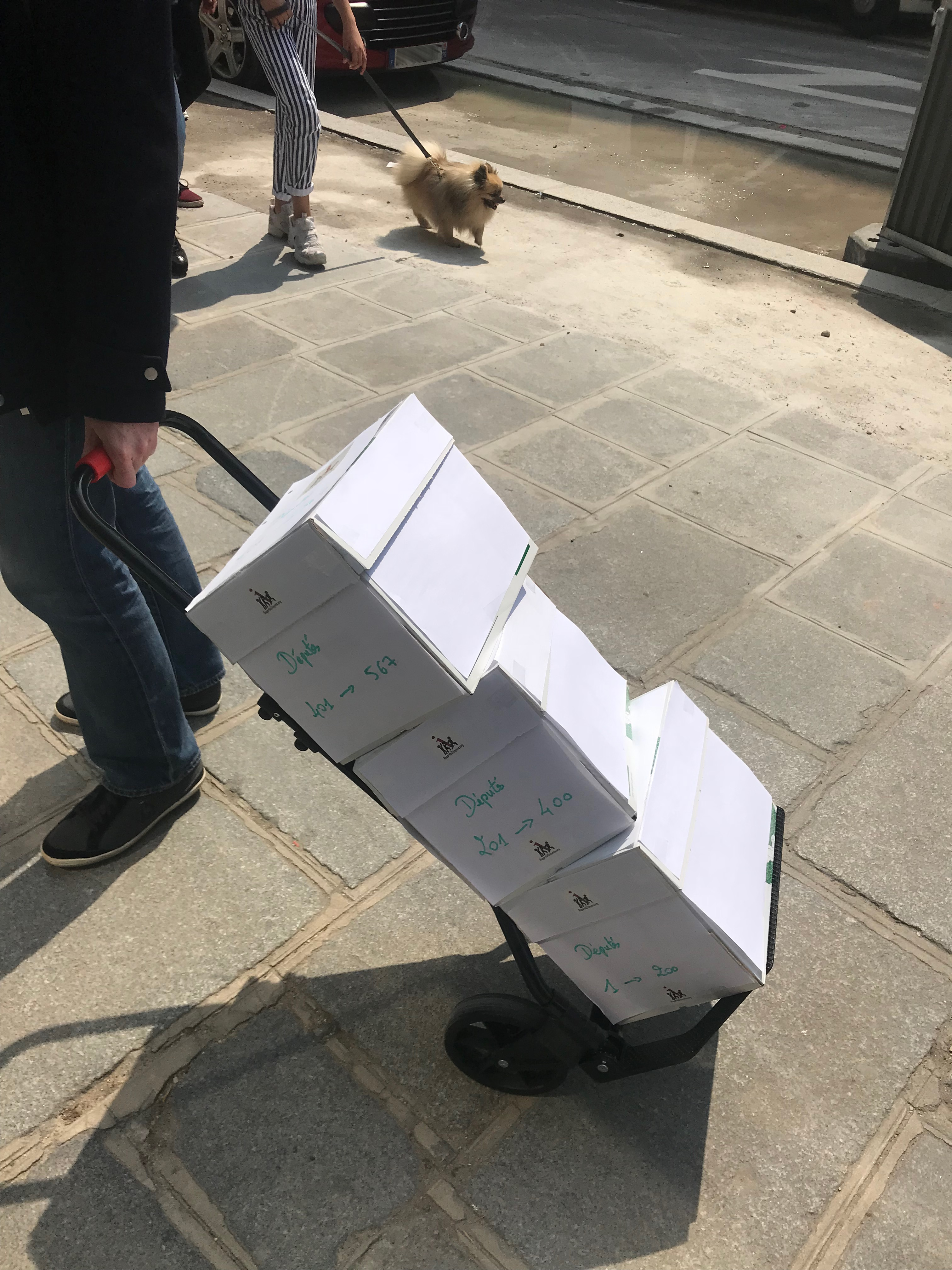

Nous recommandons par conséquent la publication en Open Data de tous les documents justifiant les comptes des partis, les recettes et dépenses des candidats, ainsi que des avis de la CNCCFP, en ajoutant à ses missions l’obligation de publier ces documents dans un format librement réutilisable.

La disposition prévue sur les donateurs va dans le bon sens, mais il lui manque un volet publicité (au dessus de 500 € par exemple) sinon la CNCCFP ne saura pas détecter les problèmes.

Collaborateurs parlementaires

Le débat sur les emplois familiaux est en réalité avant tout celui des emplois fictifs.

Plutôt que d’imposer des règles arbitraires créant des discriminations à l’embauche sur ces fonctions, il faut donc plutôt traiter le problème des emplois fictifs de manière plus vigoureuse, en établissant :

- un vrai statut des collaborateurs parlementaires, à l’image de ce qui se peut se faire au Parlement Européen, définissant de réelles activités mesurables et vérifiables ;

- l’inscription dans la loi d’une liste publique des collaborateurs tenue à jour par les assemblées. Le mécanisme de publication de ces informations via les déclarations d’intérêts est inadapté : il alourdit les procédures administratives pour les parlementaires en les obligeant à réaliser une déclaration d’intérêts rectificative à chaque changement, ce qui n’est en conséquence pas respecté par les parlementaires. À titre d’exemple, Regards Citoyens suit chaque jour la liste publiée par le Sénat et il est possible d’observer qu’elle évolue toutes les semaines : des déclarations d’intérêts rectificatives pour chaque changement semblent donc une charge administrative inutile. Il conviendrait plutôt d’inscrire dans la loi l’usage qui a été initié par le Sénat puis repris en toute fin de législature par l’Assemblée de publier la liste des collaborateurs. Indiquer ces dispositions dans la loi, permettra de s’assurer que ces bonnes pratiques soient pérénisées ;

- une déclaration succincte des intérêts des collaborateurs : faire peser sur l’ensemble des collaborateurs parlementaires le régime des déclarations d’intérêts risquerait d’alourdir énormément le mécanisme et de saturer la HATVP ; adjoindre simplement à la liste des collaborateurs publiée par chaque assemblée une déclaration réduite permettrait d’assurer cette transparence sans surcharge administrative.

Concernant l’éxecutif, la transparence apportée par notre proposition de soumettre les collaborateurs des cabinets ministériels à la publication de leurs déclarations d’intérêts (cf. partie dédiée à la HATVP) permettrait de limiter les risques en matière d’emplois fictifs au sein de l’exécutif.

Indemnité Représentative de Frais de Mandat

Pour la rendre acceptable au citoyen et montrer que cette indemnité est légitime, il faut montrer à quoi elle sert et comment elle est utilisée. Le simple contrôle ne suffira donc pas. Les dispositions proposées jusqu’ici dans ces projets de lois ne protègent pas la France d’un scandale à l’anglaise qui a été très traumatisant pour la démocratie britannique et qui ne put se régler qu’en levant le voile sur les notes de frais des élus.

La transparence est donc un impératif prioritaire sur le sujet du remboursement des frais.

La transparence au moment de la demande de remboursement pourra de plus rendre le contrôle plus efficace : un parlementaire sachant que sa dépense sera rendue publique sera sans doute encore plus attentif à la légitimité de ses demandes. De plus, la transparence permettra, grâce à d’éventuels doutes soulevés par la société civile, d’accompagner et guider le contrôle afin d’identifier les problèmes potentiels, d’offrir un contrôle du contrôleur, et donc de réellement rétablir la confiance. Cette alliance entre organisme de contrôle parlementaire et société civile peut permettre d’alléger les frais administratifs nécessaires à ce contrôle.

Enfin une publication au fil de l’eau du détail des remboursements permettra de limiter les opportunités d’aubaine médiatique. Si une publication annuelle est retenue, il est quasiment certain que tous les médias traiteront de la question des frais mis à disposition des parlementaires au même moment. Une publication en Open Data dès la demande de remboursement permettra de lisser les traitements médiatiques.

Enfin, il faut veiller à inclure les crédits informatique et transport dans les vérifications. La publication par Médiapart des demandes de remboursement de dépenses informatiques d’une députée a montré que ce crédit peut mener à des abus : elle a fait acheter un ordinateur à sa fille avec le crédit informatique.

Encadrement des conflits d’intérêts au parlement

C’est un bon point du texte, mais nous aimerions une homogénéité des dispositions en matière de conflits d’intérêts entre le Sénat et l’Assemblée. Il faut donc plus de détails : les citoyens ne comprendraient pas que des règles de lutte contre les conflits d’intérêts soient appliquées dans l’une des deux chambres et pas dans l’autre.

De plus, il faut là aussi assurer la transparence et informer les citoyens sur les règles en vigueur et les décisions prononcées.

Enfin, l’omission, dans la définition, des conflits d’intérêts entre public et public pose problème : il n’y a pas lieu de faire une différence entre des parlementaires ayant des carrières dans le privé et d’autres ayant exercé dans le public. Les parlementaires issus des grands corps de l’État sont plus sujets à la problématique du pantouflage, une forme de conflit d’intérêt, il est donc important qu’ils soient soumis comme ceux ayant fait carrière dans le privée aux règles contre les conflits d’intérêt.

Réserve parlementaire

En supprimant la réserve parlementaire, le PJLO supprime également la transparence de son attribution, votée au Sénat à la suite d’un long combat au contentieux mené par un citoyen. Il apparaît essentiel de conserver la transparence de l’attribution de cette dotation d’action parlementaire, au moins de manière transitoire si le choix de la suppression totale de ces subventions est retenu.

Par ailleurs, le cas de la réserve ministérielle n’est pas traité. Une étude récente de Public Sénat montre que le Ministre Cazeneuve en a fait un usage très politique favorisant son département et certains élus de son parti. Il faut donc inclure la réserve ministérielle dans les dispositions proposées par le gouvernement.

En conclusion : la transparence du gouvernement !

Nous aurions beaucoup de choses à suggérer sur :

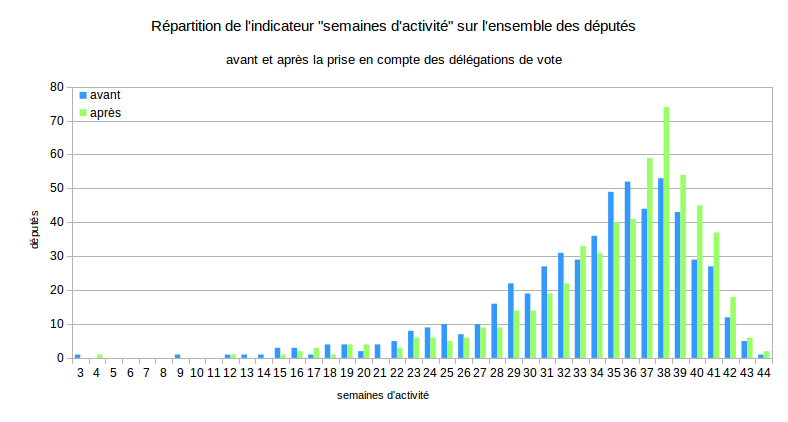

- la transparence financière du Parlement, celle des délégations de vote ou l’usage des votes de groupe au Sénat (qui est rappelons-le contraire à la Constitution et son article 27) ;

- la promesse non-tenue du Ministre Sapin faite devant le parlement de publier les champs d’actions des lobbyistes et leurs rendez-vous ;

- le pantouflage, au sujet duquel la transparence de la commission de Déontologie fait notamment défaut.

Mais, pour conclure, peut-être les sénateurs peuvent-ils initier également la transparence du gouvernement ! Une proposition simple en la matière repose sur la transparence des décisions de l’exécutif et notamment la publicité des délibérations interministérielles, là où peuvent se comprendre les rouages décisionnels pour beaucoup de dispositions législatives et réglementaires. Ces délibérations sont exclues des dispositions relatives aux documents administratifs (elles sont prévues à l’alinéa a) du 2 de l’article L 311-5 de du CRPA). N’hésitez pas à supprimer cette exception : les dispositions liées au secret défense (prévues au b) de l’article L311-5) et à la non communicabilité des documents préparatoires à une décision (article L311-2) protègent déjà le gouvernement du risque d’une quelconque ingérance pendant le processus de prise de décision.