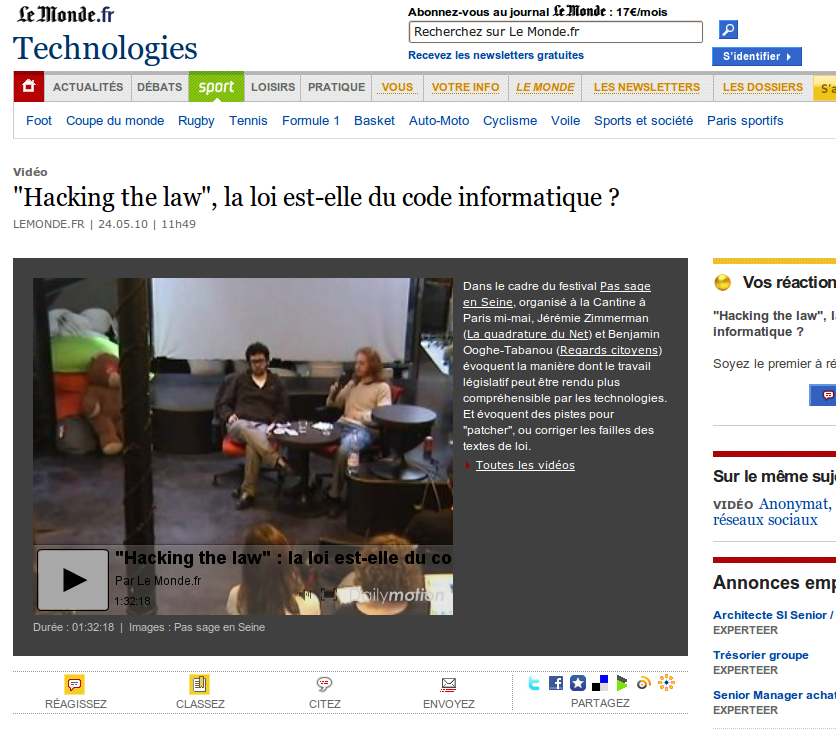

Le mouvement OpenData vit depuis quelques mois un véritable essor avec l’adoption de bonnes pratiques par un nombre croissant d’institutions nationales comme locales. Ainsi, des initiatives fleurissent en Angleterre, au Canada, en Australie et même en Italie. OKFN signalait ce week-end que le hashtag #OpenData fait l’objet d’un tweet toutes les 2 minutes en semaine en moyenne ! Partout ces actions suivent une démarche identique, adoptant les critères bien définis du savoir ouvert, conditions nécessaires au développement d’usages innovants socialement et économiquement : diverses études universitaires ou institutionnelles en préparation l’illustrent bien.

Faire travailler les citoyens, mais encore faut-il qu’ils s’y retrouvent

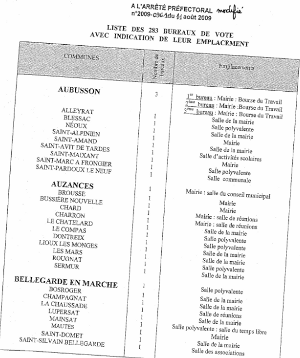

En France, les initiatives commencent à poindre mais sans toujours suivre ces mêmes démarches : nous l’avons vu la semaine dernière avec le cas parisien. L’initiative de Rennes Métropole avec l’ouverture des données de son opérateur des transports en commun offre de meilleures perspectives. Lors d’une intervention au GFII, l’opérateur technique (In-Cité) impliqué dans le projet de libération des données rennaises a expliqué que le projet était né d’une constatation : les collectivités locales ne seront pas capables de financer des applications web ou mobiles pour toutes les plateformes ou tous les usages. De plus, lorsqu’elles les financent, ces applications ne correspondent souvent pas aux usages attendus par les citoyens. Pourquoi donc ne pas laisser ces citoyens technophiles développer ces applications en leur fournissant les données ?

Mais les citoyens sont-ils prêts à travailler sans contrepartie pour leurs collectivités ? Il existe un monde où des développeurs créent sans attendre plus que le respect de leur travail, une certaine reconnaissance ou simplement la satisfaction d’avoir aidé et contribué à un objectif commun : la communauté du Logiciel Libre. Un gros travail de mutualisation des connaissances juridique a été fait afin de trouver des licences qui soient équitables pour le plus grand nombre : les licences GPL ou BSD sont des exemples notables de ce travail de mutualisation. Le succès rencontré par ces licences dans le monde du logiciel a commencé à irradier d’autres sphères : la documentation, la création artistique, l’éducation, la connaissance, la cartographie…

Innovation sociale et innovation économique vont de pair

Wikipédia ou OpenStreetMap sont deux projets emblématiques de cet engouement citoyen. Comme dans le Logiciel Libre, ils autorisent l’utilisation commerciale de leurs travaux. Les sceptiques avaient prédit une exploitation commerciale généralisée de ces travaux, mais force est de constater qu’il n’en est rien. Les licences qu’ils ont choisies (CC-By-Sa pour le premier, bientôt ODBL pour le second) garantissent un juste équilibre : si une entreprise cherche à s’enrichir injustement à partir de leur travail, les sources étant accessibles à tous, une alternative économiquement raisonnable apparait.

Le fait que ces licences permettent une utilisation commerciale est au contraire source d’innovation. Des éditeurs peuvent proposer des livres ou des applications mobiles à partir de ces travaux. Le service apporté valorise ainsi le travail réalisé dans ces projets. Souvent, une partie du bénéfice réalisé est même reversé pour contribuer à ces projets et en pérenniser le travail.

Clause Non Commerciale : un risque juridique

Comme nous l’évoquions dans un précédent billet, associer la réutilisation des données à des conditions de non réutilisation commerciale pose des problèmes juridiques importants. Avoir recours à la publicité pour financer les frais d’hébergement d’un service à but non lucratif représente-t-il une activité commerciale ? Utiliser des données publiques pour générer du trafic et ainsi offrir plus de visibilité à ses activités commerciales peut-il être considéré comme une activité non-commerciale ? Pour les plus petits utilisateurs, les clauses NC seront souvent un frein à l’adoption des jeux de données proposés. Ce serait donc instaurer une discrimination aux usages.

C’est conscient de ces risques que des projets comme Wikipédia ou Open Street Map ont fait le choix de ne pas utiliser ce type de restrictions. Lorsque des administrations optent pour des licences interdisant les usages commerciaux, elles font donc le choix de se couper de ces projets emblématiques. Elle ne se donnent pas la chance de profiter de la visibilité offertes par ces sites (150 millions de visiteurs uniques pour Wikipédia). C’est d’autant plus dommageable que le travail effectué par ces communautés pourrait constituer un atout majeur pour les données publiques. En rendant accessible les données cartographiques à tous et sans discrimination, OpenStreetMap propose une alternative plus que crédible face aux services de cartographies publiques. Faire le choix d’être incompatible avec leurs licences pourrait être interprété plus que négativement par ces communautés. Ainsi, alors que l’Open Data vise à rapprocher les citoyens de leurs administrations, le choix de la clause NC aurait plutôt tendance à les éloigner.

Faire payer les usages commerciaux pour financer la gestion de frais de licences ?

La volonté de certaines administrations d’imposer cet usage NC part d’un constat erroné : la mise à disposition de données, seule pouvant être soumise à redevance, coûte beaucoup d’argent ; les entreprises en tirant profit doivent donc participer a leur financement.

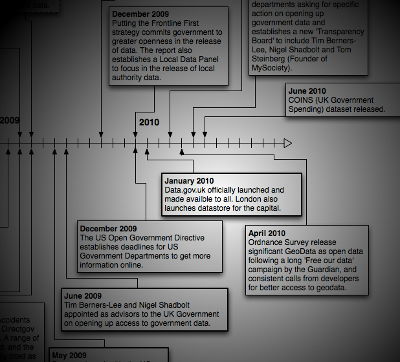

Gordon Brown, l’ancien premier ministre anglais, l’a affirmé lors d’un discours en mars 2010 : pour mettre à disposition les données publiques, il n’y a nul besoin d’infrastructures informatiques coûteuses. Son successeur partage d’ailleurs ce constat et poursuit la politique engagée. L’une de ses promesses de campagne était de rendre accessibles et réutilisables les données financières de Grande Bretagne. Ayant identifié les frais de bande passante comme un potentiel coût important, le gouvernement à choisi d’utiliser un protocole d’échange peer-to-peer (BitTorrent) pour en limiter les dépenses. Si la mise à disposition était réellement coûteuse, la décision aurait sans doute pris plusieurs années, or 26 jours ont suffit à la nouvelle administration pour mettre en oeuvre cette promesse de campagne.

Nous l’avons vu, le coût marginal de la mise à disposition est quasi-nul, dès lors qu’il s’agit de données numériques. Que justifie alors le prix parfois élevé des redevances demandées par certains organismes publics pour des jeux de données déjà constitués ? Dans son discours, Gordon Brown pointait la réticence des administrations à perdre du contrôle sur leurs données. De notre côté nous pensons qu’elles résultent également d’un calcul inexact : le prix des licences est fixé notamment pour financer le coût de leur gestion : gestion de la facturation, juristes, comptabilité, relations clients… Mais en fonction du nombre de licenciés (souvent rebutés par la complexité des méthodes de facturation), les revenus liés peuvent ne pas couvrir ces frais, rendant alors cette gestion contreproductive.

Deux choix de licences s’offrent aux administrations

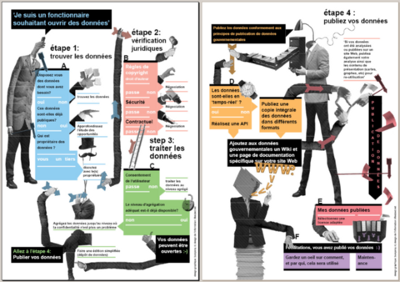

Il a été démontré par Thomas Saint Aubin que le droit français des données publiques n’est pas incompatible avec les licences libres. L’Open Data peut donc exister en France. Se pose simplement, pour les administrations voulant franchir le pas, la question de savoir sous quel type de licence rendre public leurs données. Deux choix s’offrent à elles :

- Utiliser des licences offrant le maximum de libertés aux ré-utilisateurs. Dans ce cas, les institutions publiques demandent juste le respect de la loi : citer la source et la date des données sans en altérer le sens. Ce choix est celui qui permettra sans doute le plus de ré-utilisation : les problèmes de compatibilité entre jeux de données sont levés et il est possible de les mélanger avec des données privées non-diffusables. C’est le choix qui a été fait par la majorité des institutions publiques anglo-saxonnes en adoptant des licences proches de la CC-by, CC-zero ou autre PDDC.

- Utiliser des licences imposant un devoir contributif aux ré-utilisateurs. En utilisant les données publiques, le ré-utilisateurs s’engagent à rediffuser les données modifiées en redonnant à leurs utilisateurs les même libertés dont ils ont bénéficié. C’est le type de licence employé par les projets citoyens comme Wikipédia ou OpenStreetMap : CC-by-sa ou ODBL. Ce choix pourra permettre à tout utilisateur des données modifiées et rediffusées de vérifier la bonne application de l’article 12 de la loi de 1978 imposant la non-altération du sens. Il permettra en plus aux administrations de mieux suivre les usages faits à partir de leurs données, et de pouvoir profiter des éventuelles améliorations effectuées. En revanche, ce type de licence empêche les réutilisateurs de s’accaparer les données ou de les mélanger avec des données non diffusables. Pour ce type d’usages, les administrations publiques pourraient envisager de lever l’obligation contributive contre le paiement d’une redevance.

Pour s’inscrire dans le mouvement de l’Open Data, les administrations françaises doivent faire les bons choix de licence. Comme nous venons de le voir, elles peuvent donner un petit avantage soit à l’innovation économique en permettant à tous d’utiliser les données produites, soit à l’innovation sociale, en demandant aux ré-utilisateurs de participer à l’effort de qualification des données. Le choix des licences libres permettra de marquer une préférence sans pour autant opposer citoyens, moteurs de l’innovation sociale, et entreprises, vecteurs de l’innovation économique. Au sein même du mouvement mondial qui se construit, elles peuvent donc faire preuve d’audace.

A noter en complément la sortie ce même-jour d’un dossier OpenData sur la plateforme OWNI