Ne boudons pas notre plaisir : le « plan d’action national pour une action publique transparente et collaborative », présenté par le président le 16 juillet, contient parmi ses plus de 200 mesures individuelles, plusieurs engagements très positifs, même si beaucoup d’entre eux étaient déjà actés ou dans les tuyaux législatifs. On trouve ainsi notamment une plus grande transparence des collectivités territoriales (publication systématique des délibérations des comptes-rendus des conseils municipaux, meilleure publication de leurs comptes…), des plans d’ouverture de données (permis de construire, marchés publics ou aide publique au développement), la formation des agents publics aux bonnes pratiques Open Data, le lancement d’un « FixMyStreet » national, une plus grande transparence financière des entreprises, ou encore l’implication des citoyens dans la mise en œuvre de ce plan via des outils collaboratifs libres. La publication simultanée par l’Assemblée nationale d’un plan similaire relatif au Parlement (annonçant la suite de son programme Open Data, déjà bien engagé, et de futures initiatives prometteuses de collaborations avec les citoyens) est également un signe positif et encourageant de bon dialogue institutionnel.

Malheureusement, l’impressionnante compilation d’engagements sur des thèmes aussi variés que l’Open Data, la transparence, la formation publique, l’environnement ou la co-construction des décisions publiques semble tirer dans tous les sens sans réellement engager concrètement le gouvernement. Au fil des propositions, le document se transforme en un plan de communication bien ficelé plutôt qu’en une liste d’engagements concrets et mesurables. Dans de nombreux cas, l’administration semble avoir repris la plume en veillant à réduire la portée des engagements ou en imposant des formulations floues : nombreux sont les objectifs visant à « encourager », « poursuivre » ou « accroître » des engagements parfois déjà pris et souvent difficilement mesurables. La co-construction présentée comme un élément central des engagements ne se décrète malheureusement pas : encore faut-il créer les conditions d’une participation active des citoyens.

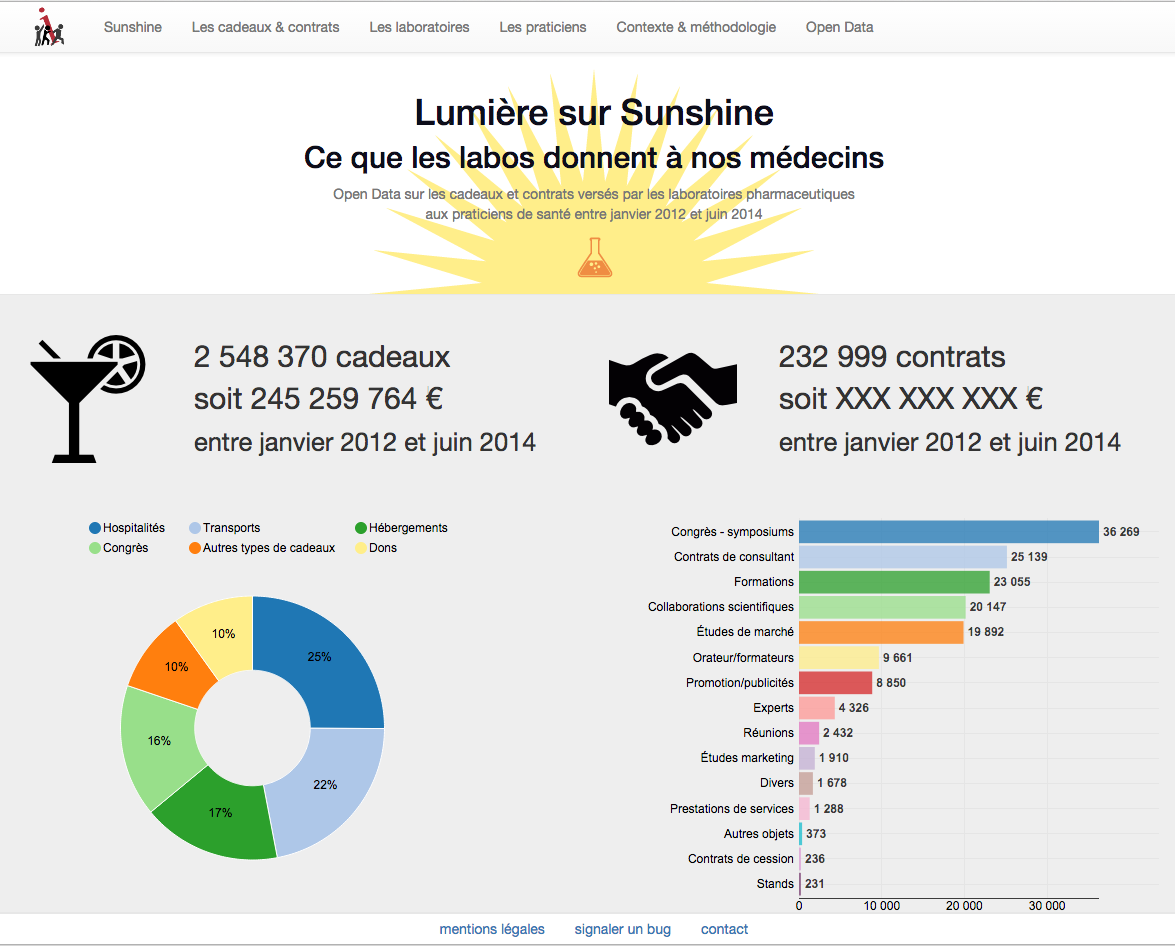

Mais le plus inquiétant se lit dans les vides : des promesses phares du début du quinquennat ont totalement disparu. Le lobbying très agressif de la SNCF ou de l’IGN (*) semble avoir eu raison de l’Open Data pour les données géographiques ou celles de transports, promesses pourtant prises lors d’un G8. De même pour les engagements forts exprimés par le Président lors de la remise du rapport Nadal : aucune mention de la transparence du lobbying, rien sur les comptes des partis politiques ou sur la règlementation du pantouflage. La limitation de l’Open Data sur les déclarations d’intérêts, mesure phare votée lors de la loi pour la Transparence de la Vie Publique, est également inquiétante : les politiques qui ne souhaiteront pas voir leurs intérêts diffusés en Open Data pourront toujours envoyer leur déclaration par voie postale plutôt que de la déclarer en ligne.

Si l’Open Data est très présent via l’ouverture de jeux précis, le régime général de la donnée publique reste plutôt morne : la seule évolution proposée se borne au concept de « données d’intérêt général » déjà prévu pour la Loi Numérique. Comme SavoirsCom1 l’a pointé, ce gadget risque en réalité de créer un régime dérogatoire exceptionnel alors qu’il conviendrait plutôt d’élargir le cadre légal de la CADA aux services qui en sont présentement exclus (EPIC, EPA, entreprises publiques ou privées en charge d’une mission de service public).

Ce plan est également l’occasion de dresser un rapide bilan des dernières actions « Open » de l’État, de l’administrateur général des données (AGD) à la présidence de l’Open Government Partnership (OGP), en passant par les start-ups d’état, les données grises ou la prochaine fusion avec la direction interministérielle des systèmes d’information (DISIC) : à force de vouloir trop en faire, Etalab risque de négliger ses missions premières. En cédant sur les principes fondateurs de l’Open Data comme récemment avec les tristes exemples de la BAN ou des données de transport, Etalab laisse la bride au lobbying administatif qui ressurgit comme un vieux réflexe des débuts de l’ouverture en France. La mise en exergue de ce type de collaborations ratées au sein du plan d’action est des plus inquiétantes. Pour Regards Citoyens, il est temps qu’Etalab se recentre sur les actions concrètes simples et rapides au cœur de ses missions pour vraiment faire avancer la transparence et l’Open Data (voir nos 6 propositions concrètes ci-dessous).

Alors que la France va prendre la tête de l’Open Government Partnership, l’association Regards Citoyens voit dans ce plan une occasion manquée d’approfondir la vision de la France en matière de participation et de transparence. Beaucoup de nos critiques avaient pourtant déjà été formulées auprès des équipes en charge de préparer ce plan d’action : si la « concertation renouvelée » consiste encore et toujours à écouter sans jamais vraiment entendre, on reste en définitive plutôt loin d’une vraie politique Open Gov. Le Président de la République aurait pu exprimer l’importance de redonner du pouvoir aux citoyens sur son administration ainsi que sur nos représentants en s’engageant concrètement sur des résultats et non sur des promesses déjà prises, trop timides ou non mesurables.

*On notera d’ailleurs que l’IGN n’est pas inscrit au registre des représentants d’intérêts, bien que cet établissement public fasse appel à des cabinets de lobbying sur ces sujets

6 propositions simples et concrètes pour plus d’Open Gov

- Lever l’insécurité juridique absurde limitant l’utilisation des données juridiques par la DILA à l’article 4 du décret 2002-1064 ;

- Assurer un suivi et un accompagnement continu des producteurs de données sur data.gouv.fr en vue de contrôler, enrichir et nettoyer les jeux de données avant publication : alors que le RGI renouvelé vient consacrer les formats ouverts dans l’administration, il n’est pas normal que data.gouv.fr héberge toujours une majorité de données sous formats propriétaires ;

- Mettre en œuvre une vraie politique de transparence et d’encadrement du lobbying en créant un registre obligatoire commun au gouvernement et au parlement, comme le demandent également Transparency International ou le plan du CNNum ;

- Assurer la traçabilité de la décision publique : publier en accompagnement de chaque projet de loi, decret, circulaire ou arrêté la liste de personnes ayant participé à la rédaction ou aux réflexions ayant mené à l’écriture de la décision ;

- Publier les bilans comptables détaillés des collectivités déjà rassemblées par Bercy plutôt que de demander aux grandes communes seulement de publier des infos sous des formes disparates ;

- Assurer que les producteurs de modèles fermés de l’État comme la DGFIP pour les impôts ou Météo France pour le climat participent effectivement aux engagements qui les concernent directement.

Regards sur les 26 engagements du plan national

- 1. Rendre des comptes

- Engagement 1 : Permettre à tous de consulter, de comprendre et de réutiliser les données financières et les décisions des collectivités territoriales

- Open Data pour les permis de construire

- Aucune indication de forme pour la publication des délibérations et compte-rendus de conseils municipaux, risque d’obtenir des scans

- Dommage de limiter l’ouverture des comptes aux données déjà en ligne sur collectivités-locales.gouv.fr au lieu d’élargir aux bilans détaillés rassemblés par la DGFIP

- Promesse déjà votée dans NOTRe d’ouverture des données des collectivités de plus de 3500 habitants en réalité contreproductive : incomplet, données éparpillées et risque de formats disparates alors que ces données sont centralisées au niveau nationale et que la séparation des pouvoirs ne s’oppose ni à la collecte existente, ni à sa publication. (doublon engagement 15)

- Engagement 2 : Accroître la transparence de la commande publique

- Open Data pour les annonces de marchés publics (BOAMP) (déjà fait)

- Clause Open Data dans les conditions d’obtention de marchés publics

- Aucun engagement de réforme de l’article 133 régissant la publication des attributions : les tranches subsisteront opacifiant sérieusement l’information publiée

- Engagement 3 : Accroître la transparence de l’aide publique au développement

- Adoption du format standard IATI pour la publication Open Data des aides (déjà fait)

- Réponse partielle aux critiques du mouvement OpenAid : publication dès le premier euro des dons aux ONGs, élargissement progressif à l’ensemble des pays

- Pas de publication dès le premier euro prévue pour les dons aux pays mais seuil de 50 000 €

- Engagement 4 : Ouvrir l’accès aux évaluations de politiques publiques et à leurs conclusions

- Engagements flous : « Encourager », « Enrichir », « Améliorer »

- Engagement 5 : Impliquer davantage les citoyens dans les travaux menés par la Cour des comptes

- Création d’un système de doléances citoyennes

- Ouverture de données issues des travaux de la Cour des Comptes (déjà initié)

- Cadre des données à ouvrir non défini

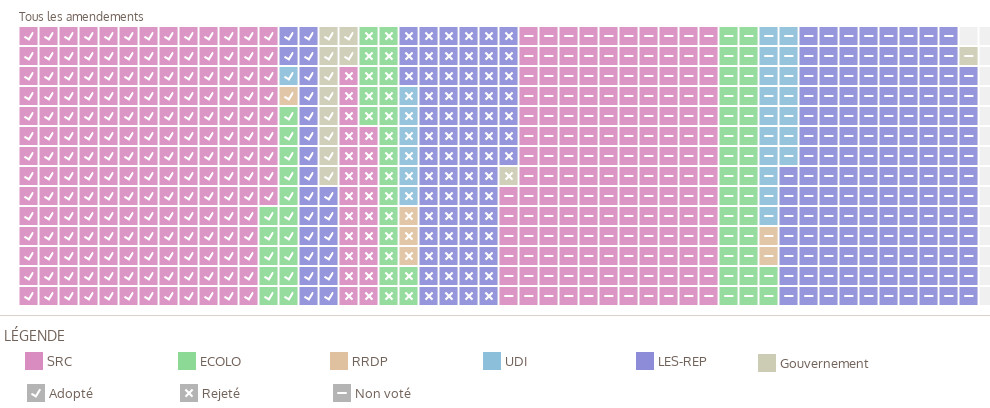

- Engagement 6 : Faciliter l’accès aux données relatives aux obligations de transparence des responsables publics

- Création d’un système de télédéclaration pour les élus (déjà initié)

- Pas d’obligation à employer l’outil de télédéclaration, risque de disjonction entre l’open data pour certains élus et le scan pour d’autres

- Engagement 7 : Identifier les bénéficiaires effectifs des entités juridiques enregistrées en France pour lutter efficacement contre le blanchiment

- Engagement flou : « fournir un accès largement ouvert » laissant la porte ouverte à des publications en fait très restreintes

- Engagement 8 : Renforcer la transparence des paiements et revenus issus des industries extractives

- Engagement 9 : Accroître la transparence sur les négociations commerciales internationales

- Poursuite des efforts déjà engagés de transparence en amont des négociations commerciales

- 2. Consulter, concerter, coproduire

- Engagement 10 : Donner aux citoyens de nouveaux moyens de participer à la vie publique en les associant à l’identification de problèmes à résoudre

- Lancement d’un FixMyStreet national

- Calendrier peu clair (prototype fonctionnel prévu avant appel à projets) et risque d’enclosure (aucune référence aux nombreux outils libres existants pour ce type de projet)

- Engagement 11 : Coproduire avec la société civile les registres clés de données essentielles à la société et à l’économie

- Multiplier les collaborations avec la société civile, souhait louable en soit, mais sur le modèle érigé en exemple de la BAN, pour laquelle OSM a été mis de coté et l’administration a imposé ses licences non Open Data, c’est à proscrire

- Engagement 12 : Poursuivre l’ouverture des ressources juridiques et la collaboration avec la société civile autour de l’élaboration de la loi

- Aucune mention du prérequis attendu depuis juillet 2014 de levée de l’article 4 du décret 2002-1064 qui crée une grave insécurité juridique à la réutilisation des données juridiques de la DILA

- Engagement flou : « Poursuivre les chantiers ouverts »

- Engagement 13 : Capitaliser sur les consultations menées et rénover les dispositifs d’expression citoyenne

- Enjeux clairement compris de comment impliquer effectivement le citoyen dans une démarche de co-construction collaborative

- Aucune solution innovante proposée, simple reproduction du processus peu mobilisateur des ateliers citoyens mis en œuvre sur ce plan d’action

- Engagement 14 : Renforcer la médiation et la capacité d’agir des citoyens en matière de justice

Hors des thèmes de travail de Regards Citoyens

- 3. Partager des ressources numériques

- Engagement 15 : Renforcer la politique d’ouverture et de circulation des données

- Inscription dans la loi de la gratuité par défaut pour les donnés publiques (réglementaire uniquement pour l’instant)

- Principal levier d’action réduit aux « données d’intérêt général » (déjà initié pour la loi numérique), régime dérogatoires d’exception, au lieu de généraliser et lever les dérogations existantes

- Engagement flou : « Poursuivre l’ouverture de données pivot » sans précision sur les données ou administrations concernées

- Promesse déjà votée dans NOTRe d’ouverture des données des collectivités de plus de 3500 habitants en réalité contreproductive : données incompletes, éparses et risque de formats disparates (doublon engagement 1)

- Engagement 16 : Favoriser l’ouverture des modèles de calcul et des simulateurs de l’État

- Engagement flou : « Etendre », « Continuer », « Capitaliser »

- Engagement 17 : Transformer les ressources technologiques de l’État en plateforme ouverte

- Ouverture d’une forge logicielle pour les outils du service public

- Engagements flous sur le développement d’identité numérique et d’API pour un État-plateforme

- Engagement 18 : Mieux interagir avec l’usager et améliorer les services publics grâce à l’administration numérique

- Engagement insuffisant, la publication de statistiques de trafic sur les sites des services publics ne répond pas ou peu à cet engagement

- Liste d’actions déjà prévues ou en cours au sein du SGMAP ou de la DISIC

- 4. Poursuivre l’ouverture de l’administration

- Engagement 19 : Permettre l’engagement de la société civile en appui de l’École

Hors des thèmes de travail de Regards Citoyens

- Engagement 20 : Diversifier le recrutement au sein des institutions publiques

Hors des thèmes de travail de Regards Citoyens

- Engagement 21 : Diffuser la culture de l’ouverture, des données et du numérique

- Engagement à former la fonction publique aux standards et principes de l’Open Data en collaboration avec la société civile

- Engagement 22 : Diffuser l’innovation et approfondir la recherche sur le gouvernement ouvert

- Engagement flou : « constituer un réseau », « faire du numérique un levier », « développer une plateforme web » trop imprécis pour insuffler une culture d’innovation

- Engagement 23: Responsabiliser et protéger les agents publics en matière de prévention des conflits d’intérêts

- Engagement positif mais déjà prévu pour la prochaine loi déontologie

- Aucun encadrement du lobbying au sein des cabinets

- Aucun encadrement du pantouflage

- 5. Le gouvernement ouvert au service de la lutte contre le changement climatique et du développement durable

- Engagement 24 : Associer la société civile à la Conférence COP21 et favoriser la transparence sur l’agenda et les négociations

- Suivi plus que participation de la société civile à la conférence COP21

- Engagement flou, une plateforme de consultation citoyenne « pourrait » voir le jour après la COP21

- Engagement 25 : Mettre à disposition des données et des modèles relatifs au climat et au développement durable

- Engagement flou : annonce de publication de jeux de données, de modèles et simulateurs climatiques sans aucune précision

- Absence de Météo France très surprenante et décevante dans les institutions porteuses

- Engagement 26 : Engager de nouvelles collaborations avec la société civile afin de développer des solutions innovantes pour répondre aux défis du climat et du développement durable

- Poursuite d’évènements de type « hackaton » ou concours déjà largement pratiqués sur d’autres thématiques et initiés sur le climat